浅析中小学生科学素养培育与基础教育改革的深度融合路径

北京市东城区教育科学研究院 贺帅

摘要:在全球化的时代背景下,科技创造、发展水平已成为关乎国家竞争力的核心要素。面对纷繁复杂的国际形势,培养具有创新精神、创造思维的新型劳动者、快速推动新质生产力的形成与发展,可谓迫在眉睫。基础教育承载着新的育人责任、时代使命,其模式与内容亟需转型,以适应时代对创新能力、新质生产力的迫切需求。本研究以中小学科学教育为切入点,围绕科学理论教育创新、科学实践教育创新、科学教育资源创新三个维度,尝试构建中小学生科学素养培育与基础教育改革的深度融合路径,以期为基础教育改革、学生全面发展提供新的实践研究思路。

关键词:中小学;科学素养;基础教育改革

一、引言

纵观国际环境,近年来科技水平不足对于经济、工业、制造业等领域所带来的桎梏、掣肘可谓屡见不鲜。为了应对新的机遇与挑战,科技、创新人才的培育也成为基础教育改革的重要研究视点。2022年,党的二十大报告指出“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”[1];2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提到新质生产力这一概念[2];2024年1月31日,二十届中央政治局阐释新质生产力的基本内涵,即劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升,其特点在于“创新”,其关键在于“质优”,其本质在于“先进生产力”[3]。可以说,持续创新、优化科学教育实施路径既是适应教育发展的应然需要,亦是基础教育履行时代使命的必然要求。本文将从科学理论教育、科学实践教育、科学教育资源三个方面,探讨在中小学阶段如何完善、优化科学教育的贯彻实施路径,助力基础教育改革纵深推进。

二、筑牢科学理论根基:为学生全面发展打下坚实基础

科学理论教育是创新人才培养、学生创造能力提升的基石。它不仅传授学科基础知识,更重要的是培养学生的逻辑思维、批判性思维和跨学科整合能力。随着全球科技竞争的加剧和社会对人才创新能力的迫切需求,灌输式的科学理论教育模式已难以满足时代发展的需要,因此,探索科学理论教育创新实施路径亟待予以审慎思考、辨析。

(一)教育理念革新——从知识灌输迈向能力培育

顺应时代人才培养需求的教育理念更新是科学理论教育创新的基础,传统的科学教育理念更注重知识讲授,限制了学生对于科学理论的吸收与内化。转观芬兰在中小学阶段采用的“现象教学”模式[4],在这一模式中,教师不再是直接告诉学生科学理论的结论,而是引导学生结合实际现象、问题,辩证思考“为什么”,完成现场观察、辩证思考、提出假设、总结规律、论证反思的学习过程。基础教育改革背景下,教师应更注重接纳学生提出的不同观点,包容学生在思考过程中的偏差,为学生传授认识世界、解决能力的方法。

(二)教学方法优化——激发学生自主学习能动性

1.关注多元化的教学方法

教学方法的创新是科学理论教育创新的关键。多元化的教学方法可以激发学生的学习兴趣和积极性。依托项目式学习、翻转课堂、协作学习等新型教学模式,强调学生的主动参与、思考,在多元的课堂教学中激发学生的发散思维,让学生在学习前人科学理论的同时,产生利用科学理论解决实际问题的意识与能力,为今后能够创造新的科学理论提供可能性。

2.关注个性化的教学方法

创新、创造本就是广阔的概念,加之每个学生又是独一无二的个体,有着各不相同的学习兴趣、能力、需求。因此,科学理论教育应尊重学生的个性差异,发现每一位学生的兴趣点与专长、接纳学生在思考过程中的“异想天开”,对于学生主动创新、创造的行为给予鼓励和指导。例如,在光的衍射理论教学过程中,基于绘画特长和音乐特长的学生开展个性化的教学设计。对于在音乐方面有所专长的同学,引导他们创作关于光的衍射的音乐曲目;对于在绘画方面有所专长的同学,引导他们根据光的衍射原理,绘制出衍射图案,鼓励学生发挥想象力,加深对于理论知识的理解。

(三)创新教学手段——激发学生学习主观能动性

好奇心是人的天性,亦是学生学习、发展的动力。基于此,现代科技手段在科学理论教育实施过程中的有机引入则显得尤为重要。通过在科学理论知识教学环节中引入VR、AR、MR、AI等技术,可以打破时间、空间限制,创造沉浸式、交互式的科学教育环境,使抽象的理论知识以加具象、直观的形式展现在学生面前。

(四)注入跨学科教育理念——开拓大科学教育新格局

跨学科教育是科学理论教育创新的重要方向之一[5],科学理论教育不应孤立于其他学科之外。以《物质的变化》一课为例,可将其与音乐赏析相联动。在音乐课播放歌曲《青花瓷》,引导学生在欣赏优美旋律的同时思考“天青色等烟雨”这句歌词背后蕴含的科学原理,即古代烧制青瓷时需要依靠阴雨天温度、湿度所导致的“不充分燃烧”现象,使氧化铁产生更具美感的“天青色”,阐明物质的变化与所处的环境条件具有关联。

(五)全社会协同参与教育——营造学以致用教育场域

家庭、学校和社会是学生成长的重要环境,它们之间的密切合作可以形成教育合力,助力基础教育改革稳步推进。教师应加强与家长的沟通和联动,引导家长从生活中的实际现象、问题入手,为学生提供将所学的科学理论学以致用的生活场景。此外,邀请科学家、工程师等专家来校讲座或指导学生实践活动,引导学生走出校园、接触社会,了解科技理论的实际应用场景。

三、优化科学实践教育:为学生知识内化提供有效助力

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。科学理论教育为学生提供了基础知识框架和原理性理解,鼓励学生创造性地实现“从无到有”“从有到优”的提升,将构思的创意转化为创造的实际。

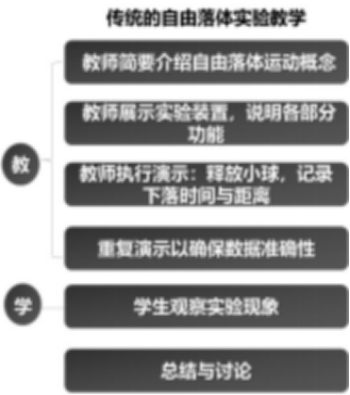

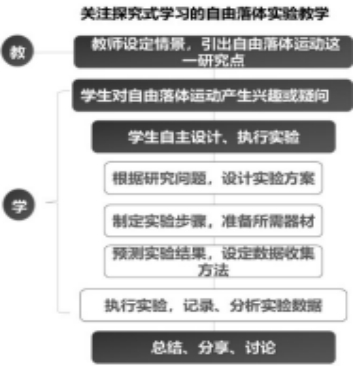

(一)更加关注实践探究的实验教学

实验教学是科学教育不可或缺的一环,它不仅是学生获取直接经验的重要途径,更是培养学生观察、分析、解决问题能力的有效手段。传统的实验教学往往侧重于验证性实验,学生处于被动接受状态,难以激发其主动探究的热情和创新思维。以自由落体运动的讲授为例,可以将简单的自由落体实验拓展为探究空气阻力对物体下落速度影响的实验设计。区别于教师直接进行的实验演示,学生需自行设计实验方案,选择材料,操作仪器,记录数据,并通过对数据的分析得出结论(流程详见图1、图2)。

图1传统的自由落体实验教学流程

图2 关注探究式学习的自由落体实验教学流程

(二)广泛推行项目式学习方法

项目式学习(project-based learning)是一种以问题为导向的动态学习方法[6],与新质生产力所要求的提质增效能够有效契合。以基于科技馆科普资源的项目式学习活动《“无限探索”科技馆的奥秘》为例,活动聚焦于引导学生利用数学、光学的基础科学原理解决学习、生活中所遇到的实际问题,体验项目式学习的过程。通过设计、实施螺旋式上升的教育教学流程,激发学生的好奇心、想象力、探求欲,学会综合应用所学的科学知识、技能解决实际问题。

1.坚持问题导向,确保科学教育实效性

在日常的学习、生活环境中,往往隐藏着许多与实际紧密相关、能够激发学生好奇心的问题。在《“无限探索”科技馆的奥秘》活动伊始,教师引导学生结合已掌握的数学、光学理论知识,思考、讨论自己所处的教室环境中亟待优化的问题。经校内调查发现,94.44%的同学表示遇到过阳光过强导致课桌视野过亮的问题,94.45%的同学认为过亮的课桌视野会对自身的学习效率产生负面影响。也正因这一实际问题与学生们每天的学习生活紧密相连,才能够更好地激发学生的好奇心与主观能动性。

2.尊重学生主体地位,引导学生自主设计项目方案

想象力是创新、创造的源泉。在《“无限探索”科技馆的奥秘》活动中,学生们在项目初期面对着诸多未知的挑战和多样化的需求,需要结合所掌握的科学知识、技能,突破常规思维束缚,充分发挥想象力来构思解决问题的方案,创造出新颖且有效的执行路径,实现从无到有的创造过程。对于“教室环境光照不均改善”项目的执行方案设计,学生们经历了一系列深入细致且富有创造性的工作步骤(如图3)。

图3 学生项目执行方案设计流程示意图

3.挖掘联动社会资源,为学生项目执行提供广阔平台

为了对项目执行提供更加丰富的软件、硬件支持,项目式学习需要积极挖掘、联动优质社会资源,例如科技馆、博物馆、高校研究所等,在提升学生实践学习效果的同时,拓宽学生的眼界,让学生在课堂以外的广阔空间感受创造的过程。在《“无限探索”科技馆的奥秘》活动中,学生们走进北京科学技术馆,寻找与数学、光学原理相关的展陈资源、设备设施,并依托科技馆提供的实践材料进行光照不均问题处置设备的制作,将构想的项目执行方案转化为可以解决实际问题的创造。

(1)设定符合学生学习发展规律的任务群

基于任务驱动的教学规划具有明确的目标导向与逻辑关系,能够在一定程度上促进学生创新创造能力的提升。基于最近发展区理论[7],在场馆中的学习实践活动采用螺旋式上升的任务驱动模式(如表1)。

表1 《“无限探索”科技馆的奥秘》活动场馆实践项目规划

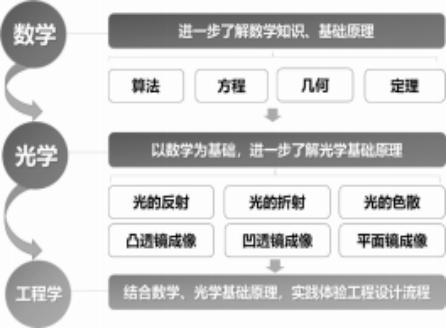

(2)通过学科联动的有机融入避免知识孤岛

学科联动能够打破知识壁垒,促进学生跨学科思维融合,提升其创新创造能力与解决问题的能力。《“无限探索”科技馆的奥秘》活动任务设定旨在引导学生体验“数学——物理学——工程学”的进阶学习过程(见图4)。

图4 《“无限探索”科技馆的奥秘》活动进阶学习示意图

(3)采取注重探究实践过程的评价体系

在学生创新能力培养的过程中,固然要关注“成果”,但学生自主参与探索与创造的“过程”同样重要。在《“无限探索”科技馆的奥秘》活动中,依托项目式学习模式,学生不仅被赋予了探索未知世界的“钥匙”,更亲身体验了科学研究既严谨又充满创意的过程。从发现问题、提出假设、设计方案,到动手实践、分析结果、总结结论,每一步都凝聚着学生们的智慧与创意。过程中,学生们均能够在一定程度上学会如何像科学家一样思考,用辩证思维审视、分析问题,用创新思维寻找更优的问题解决方案,达成新质生产力对于“提质”“增效”的要求。

四、完善科学教育资源配置,确保科学教育改革持续推进

优质、丰富的科学教育资源是促进学生提升科学素养、激发创新精神的基础与支撑,因此,科学教育资源的配置效率直接决定着科学教育的实施效度与育人质量。现从资源整合、师资建设、政策支持三个角度,浅析科学教育资源配置优化的实践路径。

(一)联动优质社会资源,助力学校教育实施

创新与创造的场景是多元且开放的,它们不仅仅存在于校园、课堂,而是遍布于社会、生活当中。将校内课程育人的教育职能与社会科教资源的专业建树有机联动、融合,能够在一定程度上打破传统中小学科学教育的束缚,鼓励并支持学生在不同的场景、条件下进行各种形式的创新探索,更大限度地激发学生的创新、创造潜能。

以北京市东城区联动区域中小学、国家自然博物馆研发、实施的《水族达人训练营》课程为例,国家自然博物馆邀请水族科学家在博物馆、校园乃至户外自然环境中,为学生进行水生物科学知识的讲授、指导,并将专业级水族箱送入校园以供学生进行水生物养殖、研究,这一课程深受学生喜爱。经调查,参加课程的学生,对于科学探究的喜爱程度更高,展现出校内外资源整合在中小学科学教育、创造教育方面的正向作用。

(二)加强师资队伍建设,增强基础教育改革力量

教师是科学教育活动的直接实施者,其素质与能力直接关系到科学教育的质量与学生创新创造能力的培养。因此,建设一支具有创新精神和实践能力的师资队伍至关重要。一方面,应加强对科学教师的专业培训,提升其科学素养、教学技能及创新能力,鼓励其探索新型教学模式,如翻转课堂、项目式学习等,以激发学生的主动学习和创新思维。另一方面,建立激励机制,鼓励教师参与科研活动,将科研成果融入教学,提升教学内容的时效性和前沿性。同时,可引入具有科研行业背景或科研经验的兼职教师,为学生提供更多元化的学习视角和实践机会,进一步增强学生的创新实践能力。

(三)因地制宜制定政策,保障科学教育高效发展

政策支持是推动中小学科学教育资源优化配置的重要保障。区域教育主管部门应结合国家关于创新教育、新质生产力的相关政策文件及要求,因地制宜地结合本区域科学教育发展特色、需求出台相应政策、制度,并加强对于学校的政策指导、政策执行情况监督。同时,进一步加强对于科学教育软件、硬件资源的优化配置、及时更新,特别是加大对农村和边远地区学校的支持力度,缩小城际、校际间的科学教育差距。其次,还应制定相关政策鼓励社会各界积极主动地参与、助力中小学科学教育,进一步设立科学教育基金、开展科普公益活动、建立校企合作平台等,营造可持续发展、全社会参与的科学教育育人场域。

五、结论与展望

基础教育改革是一项系统、持续的研究课题,需要在教育教学工作中紧密结合时代育人需求。随着新质生产力发展要求的日益凸显,中小学科学教育在基础教育改革方面的作用与责任与日俱增。通过加强科学理论教育,奠定学生的创新基础;通过深化科学实践教育,激活学生的创新潜能;通过优化科学教育资源配置,提供坚实的支持保障。依托长链条、可持续、重实效的科学教育模式,实现基础教育阶段科学教育的创新、可持续发展,培育更多适应国家发展需求的优秀人才。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[Z].2022-10-16.

[2]黄铭,尤琳.【理响中国】在深化认识中加快发展新质生产力[J].中国共产党新闻网,http://theory.people.com.cn/n1/2024/0807/c148980-40294115.html.

[3]全国政协经济委员会新质生产力研究课题组.新质生产力的理论贡献、内涵特征和发展路径(深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想)[J].《人民日报》2024(07).

[4]李艳,李家成.芬兰现象教学的外在特征与内在机理[J].比较教育研究,2022,44(12):62-70.

[5]丁邦平.科学观与科学教育改革:跨学科的视角[J].教育研究,2002,23(1):7.DOI:CNKI:SUN:JYYJ.0.2002-01-007.

[6]刘广平,陈立文,李嫄.国外基于项目式学习的教学模式研究述评[J].高等建筑教育,2014,23(4):7.DOI:10.11835/j.issn.1005-2909.2014.04.010.

[7]钟启泉.最近发展区:课堂转型的理论基础[J].全球教育展望,2018(1):11.DOI:CNKI:SUN:WGJN.0.2018-01-002.

出处:《第四届中国基础教育论坛暨中国教育学会第三十六次学术年会论文集(下册)》 2024.11

摘录者:太仓市城厢镇幼教中心弇山幼儿园 滕琳

推荐理由:科学素养的培养对于学生来说至关重要,它不仅仅是为了掌握科学知识,更为了培养学生的科学思维和问题解决能力。本文从科学理论教育、科学实践教育、科学教育资源三个方面,探讨在中小学阶段如何完善、优化科学教育的贯彻实施路径,助力基础教育改革纵深推进。